Braucht der Umweltschutz die Demokratie?

Dieser Schwerpunkt befasst sich mit der Fragestellung, wie faire und demokratische Diskussionen zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen.

Die praktische Umsetzung der Diskussionsergebnisse ist dann schließlich abhängig von den gewählten Vertreter*innen.

Die faire und demokratische Vielfalt des Umweltengagements trägt dann zu einem gesellschaftlichen Geist bei, der sich im Wahlergebnis pro Umwelt widerspiegelt.

Ralf Wolff

Was hat Demokratie mit Umwelt- und Naturschutz zu tun? Einiges!, möchte man antworten. Man denke zum Beispiel an die zahlreichen Bürgerinitiativen, die partizipative Demokratie leben. Sie setzen sich mit drängenden Fragen und Problemen etwa im Bereich der Kernenergie, dem Kohleausstieg, dem Natur- oder Klimaschutz auseinander und beeinflussen durchaus maßgeblich politische Entscheidungen.

Ein gutes Beispiel hierfür finden Sie auf Seite 3(20.01.2025), wo über die aktuelle Arbeit der Bürgerinitiative Meßdorfer Feld berichtet wird.

Das Meßdorfer Feld ist seit Jahrzehnten immer mal wieder im Brennpunkt der Bonner Politik.

Aber haben Petitionen und Unterschriftenlisten, wie sie aktuell zum Erhalt des Naherholungsgebiets Meßdorfer Feld genutzt werden, die Kraft, die politische Willensbildung entscheidend zu beeinflussen, solange sie nur empfehlenden Charakter haben?

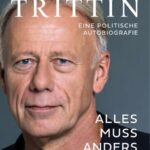

In seiner Kolumne geht Jürgen diesmal der Bedeutung von Demokratie für Umwelt und Naturschutz anhand von lokalen, nationalen und auch internationalen Beispielen nach. Dabei schaut er sich an, wie Parteipolitik von sozial-links bis rechts-konservativ Umweltpolitik gestaltet hat (s. Seite 5)(27.01.2025). Mit der Besprechung des Buchs „Alles muss anders bleiben“ (Trittin)(03.02.2025) erfahren wir, wie der Politikbetrieb vor und hinter den Kulissen so läuft. Aus autobiographischer Sicht werden Erfolge und Rückschritte eines bewegten Politikerlebens geschildert.

Auf Seite 2 (30.12.2024) haben wir für Sie visualisiert, wie in der repräsentativen Demokratie politisches Engagement über Wahlen hinaus wirksam werden kann. Das Petitionsrecht bleibt dabei weit hinter der direkten und der deliberativen (beratenden) Demokratie zurück. Dennoch gibt es da seit kurzem Verbesserungen. Ein Gastbeitrag von „Mehr Demokratie“ erläutert sie. Ein weiterer Gastbeitrag (07.02.2025) des BUND Bonn kommentiert die Anhörung im Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der A565 („Tausendfüßler“). Ein Beispiel für Planung gegen den Klimaschutz, wogegen sich nach dem neuen Petitionsrecht Parents for Future Germany und NABU Deutschland mit Unterstützung des For-Future-Bündnis‘ mit einer öffentlichen Petition wendeten.

Viele Mitbürger*innen scheinen überfordert zu sein, die Regeln der Demokratie zu verstehen, stellt unser Redakteur in seinem Zwischenruf (06.01.2025) fest. Sie wenden sich von dem „politischen System“ ab. Diese wachsende Ablehnung gefährdet unsere Demokratie. Gefährdet ist auch die Umwelt, weil die menschengemachten Ursachen des Klimawandels immer noch ignoriert werden.

Beispiele von gelungener Debattenkultur über nachhaltige generationenüberdauernde Projekte finden sich in weltweit anzutreffenden Ökodörfern.

Strategien für eine ertragreiche Kommunikation sind für das Gelingen von Projekten jeder Art, besonders für das Bestehen von Ökodörfern und anderen Gemeinschaften von zentraler Bedeutung: Nachhaltige Debattenkultur kann Prozesse der Entscheidungsfindung und das Fassen von Beschlüssen optimieren. Unsere Redakteurin fand entsprechende Beispiele auf Recherchereisen im norddeutschen Lebensgarten Steyerberg e.V. und im dänischen Ökodorf Dyssekilde(13.01.2025). Damit sich im Kollektiv jedes Mitglied einbringen kann und letztlich mit dem Resultat zufrieden ist, wird beispielsweise gewaltfreie Kommunikation (GFK) praktiziert. Auch wurden Alternativen zum Mehrheitsentscheid entwickelt, sodass Kritik nicht einfach überstimmt, sondern stattdessen Dialoge und Kompromisse möglich werden, die das Wohl aller fördern sollen (s. Seite 4).

Finden Diskussionen in Ökodörfern und anderen Gemeinschaften im vertrauten Kreis statt, demonstriert gerade das Projekt „Art Meets Biodiversity“ (10.02.2025) des Vereins InUrFaCE (Initiative for Urban Facades Creature Exposition), wie der Diskurs über die Schönheit und Verletzlichkeit der Natur mit Wandkunstwerken im öffentlichen Raum „auf die Straße gebracht werden kann“. Ein jüngst am Bahnhaltepunkt UN Campus entstandenes sogenanntes Mural (s. Seite 12) veranschaulicht die in Deutschland bedrohte Insektenwelt und den Einfluss der Lichtverschmutzung auf die Gefährdung ihres Bestands. Die Deutsche Bahn und das Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels/Museum Koenig erforschen gemeinsam, wie die Bahnhofsbeleuchtung insektenfreundlich weiterentwickelt werden kann. Die Verbindung von Kunst und Biodiversitätsforschung soll auch einen Lernort für Kinder und Jugendliche zum achtsamen Umgang mit der Natur bieten.

Dem Thema „Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)“ wird sich der Schwerpunkt der nächsten BUZ widmen(20.02.2025).

Es folgt eine Anzeige unserer Unterstützer*innen/in eigener Sache.

Werbung in der Bonner Umweltzeitung? Unsere Mediadaten

0 Kommentare