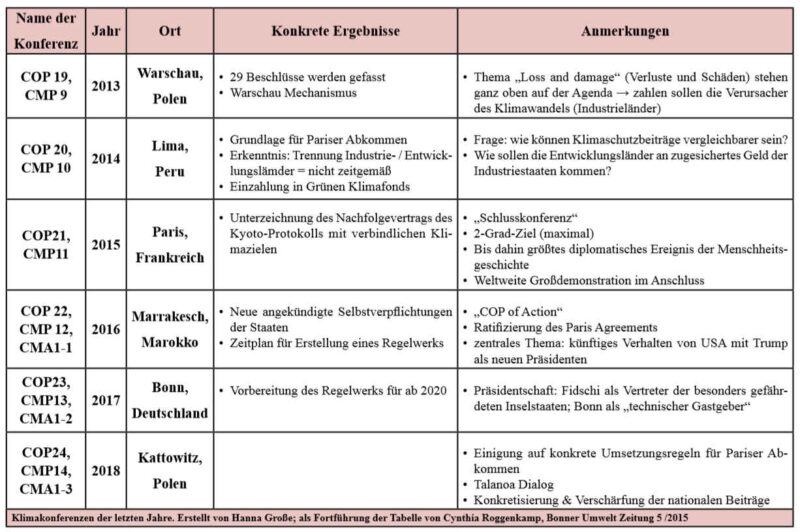

Auf der Kattowitzer Klimakonferenz

Dank der Pariser ‚Schlusskonferenz‘ wird es in Kattowitz nun konkret: die nationalen Klimaschutzziele der Länder sollen festgelegt werden. Die Mitgliedsstaaten wollen sich freiwillig auf Maßnahmen einigen, die die Erderwärmung auf unter 2 °C halten sollen. Die Konfliktparteien wenden den „Talanoa-Dialog“ an, um überein zu kommen.

Hanna Große

Der Plan

Vom 2. bis 14. Dezember 2018 treffen sich die Vertragspartner der Klimarahmenkonvention- und damit Delegierte aus 197 Staaten- zum diesjährigen Weltklimagipfel. Dieser dient zusätzlich als 14. Treffen der Kyotomitglieder und drittes Treffen der Parisunterzeichner. Während die Bonn-Konferenz von Anfang an eher als „technische“ Vorbereitungskonferenz für Kattowitz geplant war, können wir in diesem Winter wieder auf Handfesteres hoffen. Es soll nämlich nun um die praktische Umsetzung des Pariser Abkommens gehen. Der in Bonn erstellte Entwurf eines Regelbuchs zur besseren Überprüfbarkeit der Klimaschutzzusagen soll ausgefeilt werden und „robuste“ Umsetzungsregeln für das Paris Agreement enthalten. Zusätzlich soll es eine Bestandsaufnahme geben, wie viel Emissionsreduktion bisher erreicht wurde. Diese Erwartungen wurden im Juni dieses Jahres von 35 Staaten beim Petersberger Klimadialog in Berlin formuliert. Besonders wichtig war den Beteiligten bei diesem informellen Treffen der Anspruch, dass die Umsetzungsregeln eine „just transition“ ermöglichen, also einen sozial gerechten Übergang in eine Welt, in der das 1,5 Grad-Ziel realistisch ist. Denn, so Bundesumweltministerin Svenja Schultze, „Klimaschutz und Gerechtigkeit gehören zusammen.“ Dies ist auch Kerngedanke des Talanoa Dialogs, dessen „politische Phase“ die COP24 verkörpert.

Der Dialog

Der Talanoa-Dialog soll als Informationsgrundlage für die Vorbereitung der nationalen Klimaschutzbeiträge der Vertragspartner dienen. Diese Beiträge reichen bisher definitiv nicht aus, um den Temperaturanstieg im Zuge der Erderwärmung auf unter 2 Grad verglichen mit dem vorindustriellen Wert zu beschränken. Deswegen liegt die Hoffnung nun auf diesem traditionellen fidschianischen Konzept: Zur Entscheidungsfindung wird hier ein inklusiver, transparenter und partizipativer Dialog zwischen allen Beteiligten einer Sache gesucht. Es werden Ideen, Fähigkeiten und Erfahrungen zum Beispiel durch das Erzählen von Geschichten geteilt; Beschuldigungen und negative Kritik haben hier nichts zu suchen, während Empathie, Vertrauen und Respekt höchste Priorität haben. Durch ihre Präsidentschaft bei der Bonn Konferenz konnten die Fidschiinseln dem UNFCCC Sekretariat ihr Konzept näher bringen, mit dem sie dafür sorgen wollten, dass lokale und regionale Regierungen, die Zivilgesellschaft und andere Gruppen sich leichter Gehör verschaffen können. Nachdem er also bei der COP23 ins Leben gerufen wurde, wurde der weltweite Talanoa-Dialog ab Januar 2018 über eine Internetseite der Vereinten Nationen realisiert, die eine Plattform für Beiträge von Vertragsparteien und anderen Interessierten darstellte. Bis Ende Oktober können dort „Inputs“ hochgeladen werden, die im Dezember als Informationsgrundlage dienen sollen und für alle öffentlich einsehbar sind. Die zentralen Themen sind hier drei Fragen: Wo stehen wir aktuell, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin?

Der Ort

Apropos „Wo“: Warum eigentlich Kattowitz? Gerade erst hat der General Anzeiger im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst einen Essener Wissenschaftler zitiert:

„Ein vorzeitiger Kohleausstieg würde den Ausstoß an Kohlendioxid in Europa nicht senken und damit auch dem Klima nicht helfen. Denn wir haben den europäischen Emissionshandel: Jedes Verschmutzungszertifikat, das RWE nicht braucht, geht an andere Versorger (etwa an polnische Kohlekraftwerke) – und die müssen wegen der dann sinkenden Preise weniger zahlen.“

Aha! Polen ist also noch viel böser als Deutschland! Warum kriegen die denn dann die Präsidentschaft der Klimakonferenz? Generell rotiert die Präsidentschaft zwischen den fünf anerkannten UN-Regionen Afrika, Asien, Lateinamerika/Karibik, Mittel-und Osteuropa und Westeuropa und andere. Stattfinden würde die Konferenz normalerweise in Bonn, dem Sitz des Klimasekretariats der Vereinten Nationen, allerdings nur, wenn sich kein anderer Vertragspartner als Gastgeber anbietet – was selten vorkommt. Osteuropa war also an der Reihe und hat Polen zu seinem Vertreter ernannt – bereits zum vierten Mal. Erst 2013 beherbergte Warschau die COP19 mit dem Warschau-Mechanismus, 2008 ging in Posen die COP14 ohne Beschluss zu Ende und 1999 richtete Bonn für den schon damals amtierenden polnischen Umweltminister Jan Szyszko die COP5 aus. Hier ging es schon einmal um die konkrete Umsetzung eines Vertrags: die des Kyoto-Protokolls. Polen und die COP verbindet also eine lange Geschichte. Dass der Präsident der COP24, wieder einmal Umweltminister Szyszko, Kattowitz als Austragungsort auserkoren hat, ist auf den zweiten Blick auch gar nicht mehr so abwegig. Das Stichwort Geschichte lässt sich hier nämlich besonders gut vermarkten, schließlich hat Oberschlesien eine lange Tradition in Bergbau und Schwerindustrie und kennt sich aus mit Problemen der Umweltverschmutzung. Ähnlich wie unser Ruhrgebiet setzt die Region im Zuge eines Strukturwandels und einer Revitalisierung auf neue Technologien und Innovationen, auf nachhaltige Investitionen und Kultur. Auf der (EU-) Website der COP24 erfahren wir:

„Es ist eine Stadt, die eine reiche Erfahrung im Hinblick auf die Reduzierung der langjährigen Auswirkungen der Umweltverschmutzung besitzt“.

Auf der polnischen Seite zur Konferenz beschreibt Polen die Vision für seine Präsidentschaft:

„Im Laufe des Klimagipfels 2018 möchte Polen demonstrieren, wie Klimaneutralität, zum Beispiel ein Ausgleich zwischen CO2-Emissionen und dessen Speicherung in Boden und Wäldern, erreicht werden kann.“

Wir dürfen also auf Großes hoffen.

Der Haken

Das klingt ja alles wieder ganz famos, nicht wahr, nur fragen Sie sich sicherlich, genauso wie ich, ob der ganze leckere heiße Brei eigentlich auch irgendwann gegessen wird. Wenn man sich anschaut, wie hart die Menschen hier im Rheinland dafür kämpfen mussten, dass ein uralter Wald VORERST nicht zum Zwecke der Braunkohleförderung gerodet wird, fällt es schließlich schwer, zu glauben, dass hierzulande irgendjemand mit Verantwortung das Pariser Abkommen so richtig ernst nimmt. Dabei betonte die UNFCCC Generalsekretärin Patricia Espinosa noch bei ihrem Vorabbesuch in Kattowitz, dass „das Management, Erhalten und Erweitern von Wäldern eine zentrale Rolle spielen wird beim Verfolgen der Ziele des Pariser Abkommens.“

Eigentlich wissen wir ja auch alle, dass wir den Kohleausstieg eher früher als später brauchen. Eigentlich weiß die Menschheit auch schon seit dem letzten Jahrhundert, dass wir gegen diese Erderwärmung etwas unternehmen müssen. Nur ist dieses „etwas“ leider oft scheinbar eher unangenehm für die eigene Wirtschaft und solange „die anderen“ nichts unternehmen, muss man sich ja wohl auch nicht ins eigene Fleisch schneiden. Dies spiegeln auch die Ergebnisse der vergangenen COP wider – viel zu oft wurde keine Einigung erzielt, viel zu viele Parteien ziehen sich von Verträgen zurück oder unterschreiben sie gar nicht erst. Dementsprechend sinken die Erwartungen an die Konferenz jedes Jahr, trotz zum Beispiel des Pariser Abkommens. Das „Klima-Bündnis“ stellt immerhin fest: Das Schiff nimmt Fahrt auf, aber viel zu langsam. Dabei versucht das Bündnis zwischen europäischen Kommunen und indigenen Völkern mit seiner Arbeit bereits, dem entgegen zu wirken, was viele als Hauptproblem des Klimawandels sehen, quasi als Gegenströmung des Schiffes: Am stärksten betroffen von den Folgen der Erderwärmung sind bekanntermaßen die „Entwicklungsländer“; die Ärmsten der Armen sterben in Bangladesch bei Überschwemmungen oder leiden in der Sahelzone an den Dürren. Und genau sie haben selten eine Umweltlobby, das Geld oder die Technologie um sich gegen Umweltkatastrophen zu schützen oder sogar einen positiven Beitrag zum Klimawandel zu leisten. Und vor allem haben sie bis heute kaum eine Stimme in internationalen Gesprächen. Da hilft es auch nicht viel, zu wissen, dass CO2 über 100 Jahre lang in der Atmosphäre wirkt und damit damals wie heute die Industrieländer schuld sind an ihrem Leid. Diesen tut das alles ja auch schrecklich leid, nur sind sie leider immer noch recht abhängig von ihrer Kohle und wenn sie einfach von heute auf morgen die Kraftwerke abschalten würden, herrschten ja ohne Strom in Deutschland und Co. plötzlich Zustände wie im Mittelalter, wenn nicht sogar wie in einem -schluck- Entwicklungsland. Oder noch schlimmer: Polen macht dann ganz alleine weiter. Das können doch Bangladesch und Co. auch nicht wollen.

So düster das alles auch klingt, wir wollen die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. Der Wille ist ja (bei einigen) irgendwo da und mit dem Talanoa-Dialog sollte dieses Jahr für eben diese Länder ein Sprachrohr geschaffen worden sein. Wenn sie es schaffen, dieses erfolgreich zu nutzen, haben wir vielleicht eine Chance, die nationalen Klimaschutzbeiträge auf einem sinnvollen Niveau festzuzurren und dem praktischen Klimaschutz-Schiff ein bisschen Rückenwind mitzugeben.

Hoffen wir also, dass bei der kommende Klimakonferenz ein bisschen was vom heißen Brei gelöffelt wird und sie nicht als KattoWITZ in die Geschichtsbücher eingeht.

0 Kommentare