Zur Zukunft des Bauens

Wie Städtebau und Architektur den klimatischen und kulturellen Wandel der gebauten Umwelt mitgestalten können, illustriert die aktuelle Ausstellung „WEtransFORM“ in der Bundeskunsthalle. Der Baustil müsse sich von „eng, spaltend, linear“ zu „smart, gemeinsam, vernetzt“ wandeln, formulierte Hans Joachim Schellnhuber beim Auftaktfestival zur Ausstellung.

Susanna Allmis-Hiergeist

Baulabor mit Algen

© Kunst- und Ausstellungshalle der Bundes-republik Deutschland, Foto David Ertl

Schellnhuber, ehemaliger Direktor des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und seit Dezember 2023 Generaldirektor des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA), fokussiert seine Arbeit auf die Transformation und das Klimasanierungspotential regenerativer Architektur. Seine These: NoTech müsse sich künftig unter Umgehung von MiddleTech mit HighTech verbinden. Also: Ausgangspunkte neuen Denkens können natürliche recycelbare Ressourcen wie zum Beispiel Lehm sein, komplexe und stabile bauliche Körper lassen sich aus natürlichen Materialien wie Flachs mithilfe von KI und Robotik konstruieren. Doch davon mehr bei unserem späteren Ausstellungsrundgang.

Auch Anette Hillebrandt, Professorin an der Bergischen Universität Wuppertal, bezieht beim Auftaktfestival Position. Die in Deutschland gebaute Umwelt sei ausreichend, wenn man sie kreativ für Umnutzungen anpasst und weiterentwickelt. Klimaschädliche Co2-Emissionen könnten nicht nur durch hochenergieeffiziente Neubauten, sondern auch durch Reduzierung der baubedingten Beton-, Zement- und Stahlherstellung und der ressourcenschonenden Transformation des Bestandes vermieden werden.

Nach dem Symposium ein Gang durch die Ausstellung. Einleitend werden uns alarmierende Zahlen vor Augen geführt. Immerhin verantwortet der Bausektor heute etwa ein Drittel des globalen Ressourcenverbrauchs, dazu ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen und die Hälfte des anfallenden Abfalls in Deutschland – ein mächtiger Hebel also. Die Ausstellung präsentiert ein Spektrum von rund 80 Projekten, die zeigen sollen, wie der schwerfällige Tanker in Schwung gebracht werden kann.

Einfaches Bauen

Das Ausstellungsmodul „Genügsamkeit üben“ (vielleicht eine nicht ganz glückliche Namenswahl) stellt die Möglichkeiten des Baustoffs Lehms vor. Lehm kann dem Boden direkt entnommen und nach Ende der Nutzung dorthin zurückgeführt werden. Ist Lehm regional abbau- und recycelbar, kann eine solche Bauweise auch mit herkömmlichen Baustoffen kostenmäßig konkurrieren.

Mit dem Thema Suffizienz, also dem rechten Maß, beschäftigt sich Florian Nagler von der Technischen Universität München. Nicht alles, was technisch möglich oder in Bauvorschriften geregelt ist, sei für unseren persönlichen Komfort wirklich zwingend. Der Gebäudetyp E (wie einfach) soll es künftig ermöglichen, bei Einhaltung wichtiger Schutzziele wie Standsicherheit und Brandschutz mit einem reduzierten Regelwerk zu arbeiten und nachhaltige Gebäude zu bezahlbaren Kosten zu realisieren. Naglers Forschungshäuser arbeiten mit hohen Räumen, verzichten auf aufwändige Lüftungsanlagen.

In Madrid zieht die Reggio-Schule vom Office for Political Innovation als sechsgeschossiger Schulbau die Blicke auf sich. Statt in die Fläche zu gehen, werden hier Unterrichtsräume, Pausenhof, Turnhalle und Garten zugunsten optimaler Durchlüftung in die Höhe gestapelt (siehe großes Foto). Die aufgerauten Korkplatten an der Außenfassade sorgen für thermische Isolierung und bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Teile der Stockwerke wurden als innere Piazza mit offenen Bögen realisiert, sodass Luftzug für eine natürliche Abkühlung an schattigen Orten sorgt. Alle Rohr- und Leitungssysteme liegen reperaturfreundlich und nicht unter Putz. Schüler*innen können so lernen, wie Luft, Wasser und Energie im Gebäude zirkulieren.

Gebäudebestand transformieren

In Gebäude werden Ressourcen und Energie bei der Errichtung, später auch im laufenden Betrieb investiert. Sie abzureißen, bedeutet also nicht nur Material-, sondern auch Energieverschwendung. Daher wäre vorrangig zu prüfen, wie vorhandene Gebäude saniert, umgebaut und so neuen Bedürfnissen angepasst werden können. Mehr als 50 Prozent der Energie steckt im Rohbau. So macht es vielfach Sinn, zumindest die Außenhülle zu erhalten. Weiterentwicklung des Bestandes kann dabei bedeuten, den Innenausbau neu zu gliedern oder die Geschosszahl zu erhöhen. Ziel: weiterer Flächenversiegelung entgegen zu wirken.

In der Ausstellung wird als Beispiel für nachhaltige Transformation das Modell der neuen Beueler Brotfabrik von Holger Wolpensinger und Christoph Lichtenberg vorgestellt. Hier soll durch diverse bauliche Maßnahmen ein klimaneutrales Kulturzentrum entstehen. Allerdings zeichnet sich bisher keine staatliche Förderung ab, sodass die Architekten auf eine Finanzierung zum Beispiel durch Vereinsmitglieder und Anwohner*innen in Form einer Bürgersolaranlage hoffen.

Kreisläufe optimieren

Neubau und Sanierung müssen vom Ende her gedacht werden, fordert ein Ausstellungskapitel mit dem Schwerpunkt „Zirkuläres Bauen“. In Deutschland werden nur circa 12 Prozent der Baustoffe am Lebensende stofflich recycelt. Auf Außenwände zu Dämmzwecken geklebte Styroporplatten zum Beispiel sind am Ende der Lebensdauer nicht wieder zu verwenden. Zudem erschwert das Konglomerat von Polystyrol, Farbe und Putz insgesamt ein angemessenes Recycling.

Nach Meinung der Ausstellungsmacher gehöre zu einem guten Plan, Bauten und Bauteile so zu gestalten, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft zugeführt werden können. Die gebaute Umgebung wird als Rohstofflager, Stichwort „Urban Mining“, konzipiert. In diesem Sinne sind Bauten nur „Zwischenlager“ von Baustoffen.

In der Ausstellung stellt das Institute of Design Research Vienna (IDRV) einen Leitfaden (als App) für die Planung geschlossener Kreisläufe bei Materialien, Komponenten und Services vor. Ein einfaches Beispiel für einen solchen Prozess sind Ziegelsteine, die man durch abklopfen des Mörtels und ein wenig „Care-Arbeit“ wieder einsatzfähig machen kann.

Konsequent wird dieser Ansatz in einem Projekt des Karlsruhe Institut of Technology (KIT) verfolgt. Gezeigt wird eine Urban Mining und Recycling (UMAR) Unit auf dem Campus der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt Düsendorf in der Schweiz. Hier lassen sich alle Bauteile rückstandsfrei auseinandermontieren und in den Stoffkreislauf zurückführen. Eine Bibliothek listet den Lagerbestand transparent auf.

Urban Mining and Recycling Unit (UMAR), Projekt des KIT in der Schweiz

© Zooey Braun

Experimente wagen

Unter dieser Überschrift zeigt die Ausstellung Objekte, die zum Beispiel auf Grundlage von Algen, Pilzen und Pflanzenfasern entstanden sind. Im Foyer der Bundeskunsthalle ragt der imposante TreeONE des ecologicstudio aus Chengdu in die Höhe. Für seine Entstehung verarbeiteten Algen CO2 aus der Luft zu einem natürlichen Polymer. Mittels 3D-Drucker können aus einem solchen Material komplexe Bauteile gefertigt werden.

Das Projekt Hybrid Flax Pavillon der Universität Stuttgart kombiniert robotisch gewickelte Flachsfaserkörper mit schlanken Sperrholzplatten. Hieraus lassen sich tragfähige Teile zum Beispiel für elegant geschwungene Dächer, vielleicht auch einmal für Brücken konstruieren.

Warum ist dies alles lange bekannt, anerkannt und setzt sich doch im Bausektor und der Städteplanung nicht durch? Hans Joachim Schellnhuber zitiert Bertolt Brecht: Unsichtbar wird die Dummheit, wenn sie genügend große Ausmaße angenommen hat. Andersherum: Kann Klugheit sichtbar werden, wenn sie lokal und im Kleinen Handlungsoptionen aufzeigt? Ein Ausstellungsbesuch kann Ihnen noch bis zum 25.1.2026 viele weitere Anregungen liefern.

Fragen an unseren Redakteur Dr. Manfred Fuhrich.

Er hat in seiner beruflichenPraxis lange zu nachhaltiger Stadtentwicklung geforscht.

Sind die heutigen Bauvorschriften überzogen und zu unflexibel?

Das Bauen in Deutschland ist durch zahlreiche Gesetze, Bauvorschriften, technische Regelwerke und sonstige Vorgaben bestimmt. Der Vergleich mit dem Ausland zeigt, dass gutes und sicheres Bauen mit deutlich weniger Vorgaben möglich ist. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Planungsrecht (Baugesetzbuch des Bundes) und Bauordnungsrecht (16 verschiedene Landesbauordnungen der Bundesländer) und einer Vielzahl von technischen Vorgaben, vor allem DIN-Normen. Diese Regelwerke komplizieren nicht nur den Bauprozess, sondern führen auch zu erheblichen Kostensteigerungen. Die Forderungen und Überlegungen hinsichtlich „einfachem“ Bauen sind nicht neu, bereits in den 80-er Jahren gab es staatliche Initiativen zum „kosten- und flächensparenden Bauen“. Stattdessen wurde die Baupraxis immer komplexer, z. B. durch die Bundesimmissionsschutzverordnung oder durch energetische Vorgaben als Beitrag zum Klimaschutz. Die gesetzliche Verpflichtung zur Gewährleistung der Bauleistungen führt ebenfalls zu einer erheblichen Kostensteigerung. Die Probleme stecken stets im Detail. Beispiel: So gibt es einen aktuellen Dissens darüber, ob Balkonkraftwerke mit einem speziellen Stecker (Wieland) angeschlossen werden müssen oder ob ein normaler Schukostecker zulässig ist.

Welche Beispiele erfolgreicher Weiterentwicklung im Bestand würdest du im Bereich der Stadt Bonn benennen?

In Bonn gibt es nur wenige überzeugende Beispiele. So wurde nach langem Leerstand ein reines Bürogebäude neben den Kammerspielen in der Innenstadt von Bad Godesberg umgenutzt und aufgestockt mit zahlreichen Wohnungen und modernen Büroflächen. Der Obimarkt Bad Godesberg nutzte die bauliche Hülle und die vorhandene Baukonstruktion der ehemaligen Bundesdruckerei. Bekannt sind auch die Pläne für eine Umnutzung eines Bürogebäudes am Klufterplatz in Wohnungen. Zudem ist jede Aufstockung von Wohngebäuden eine positive Weiterentwicklung des Bestandes, weil keine Freiflächen zusätzlich in Anspruch genommen werden. Allerdings sind dabei „Kollateralschäden“ zu vermeiden, z.B. Baumfällungen für Baustelleneinrichtungen.

Mehr von Susanna Allmis-Hiergeist

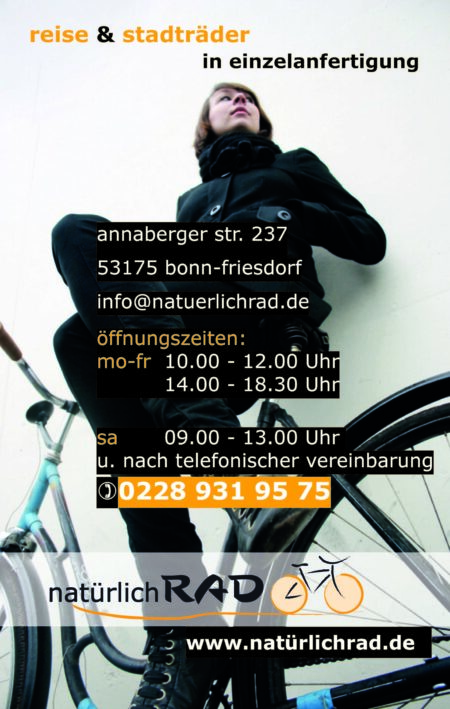

Es folgt eine Anzeige unserer Unterstützer*innen/in eigener Sache.

Auch Sie können uns durch Werbung in der Bonner Umweltzeitung unterstützen! Unsere Mediadaten

0 Kommentare