Das Miteinander lernen

Krisen, Kriege, Katastrophen: Das Jahr 2024 war übervoll mit besorgniserregenden Ereignissen. Dazu kommen politisch rechts gerichtete Entwicklungen, die unter anderem Flüchtlinge als Verursacher von Problemen und Unzufriedenheit ansehen (siehe u. a. BUZ 6/2024, Artikel „Gebot der Menschlichkeit“).

In vielen Ländern der Welt scheint die Demokratie als Regierungsform infrage zu stehen. Ist Demokratie als solche nachhaltig in dem Sinne, dass sie alles bewältigen kann? Kann sie zeigen, dass sie nicht das Problem ist, sondern entscheidend zu Lösungen beiträgt? Was ist dafür erforderlich?

Eine Bildung, die Menschen schon von Kindesbeinen an und dauerhaft, also nachhaltig, aktiv an Prozessen der Entscheidungsfindung teilhaben lässt und ihnen so in einer Demokratie ein sinnstiftendes Leben für sich selbst und für andere ermöglicht. Einen Weg, wie das gelingen kann, zeigt die Pädagogik von Janusz Korczak auf.

Esther und Andreas Reinecke-Lison

Janusz Korczak wurde unter dem Namen Henryk Goldszmit 1878 in Warschau geboren, damals Teil des russischen Zarenreichs. Er erfuhr zunächst ein behütetes Leben in Wohlstand, aufgrund familiärer Ereignisse aber bald in Armut und Bedrängnis. Seit seiner Jugend trug er daher zum Lebensunterhalt der Familie bei, durch Nachhilfeunterricht und die Veröffentlichung eigener Texte unter dem Pseudonym Janusz Korczak, das er seitdem als seinen Namen verwendete, weil er wegen seiner Herkunft Diskriminierungen erlebt hatte.

Seine eigene Erfahrung sozialer Missstände führte ihn dazu, sich für arme Straßenkinder zu engagieren, als pädagogischer Betreuer in Ferienlagern. Dort verlor er seinen naiven Idealismus in der Erziehung von Kindern, gewann dafür Einsichten in den sinnvollen Umgang mit ihnen. Er entwickelte daraus den Grundsatz seiner Reformpädagogik: „Grundstein der Waisenfürsorge und der Pädagogik ist der Glaube an den Wert und die Würde des Menschen und der Menschheit.“

Wichtig war Korczak auch eine Verbundenheit zur Natur: „Jeder Baum, jedes Gräslein, jedes kleinste Geschöpf spricht uns von Dir, der über all dies herrscht. Alle wissen, dass die Natur eine Hymne an Gott darbringt.“ In seiner eigenen Kindheit hatte er ein Schlüsselerlebnis mit einem Käfer, der zu ertrinken drohte: „Ich sah, wie er auf eine kleine Sandbank zuschwamm, dann wieder den Grund unter den Füßen verlor, weggeschwemmt wurde und untertauchte und wieder auftauchte. Warum kämpft dieses kleine Insekt? Ist ihm sein winziges, allseits bedrohtes Leben, das es jeden Moment verlieren kann, ja muss, teuer? Um den Käfer zu retten, müsste man vom Steg herunter und bis zu den Knöcheln ins Wasser – ist es das wert? Und ich vernahm eine Stimme: ,Wenn du jetzt dieses kleine Opfer zur Rettung des Käfers nicht auf dich nehmen willst, Jüngling, wirst du, wenn du erwachsen bist, auch kein größeres Opfer zur Rettung eines Menschen auf dich nehmen.‘ “ Er rettete den Käfer: „Mit welcher Befriedigung schaute ich auf den Käfer, als er seine Flügel schüttelte und glättete. Wir werden uns nicht wieder sehen. Fliege fort und sei glücklich.“ Diese Empfindsamkeit fand er auch bei den Kindern wieder: „Ich kenne einen Jungen, der sammelte Steine vom Weg auf und trug sie in den Wald: Dort wird keiner auf ihnen herumtrampeln.“

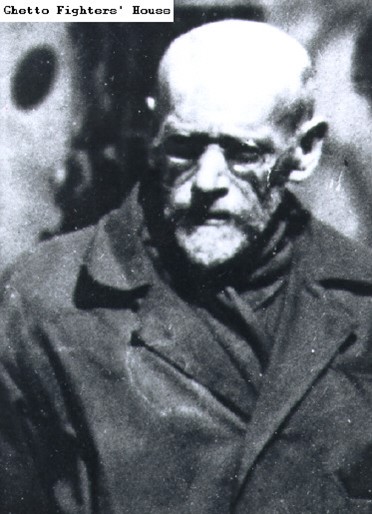

Janusz Korczak (vorne Mitte) mit Waisenkinder-Ensemble, ca. 1930. Foto mit Genehmigung von Ghetto Fighters House Archive

Trotz widriger Umstände schloss er 1904 ein Medizin-Studium ab. Er arbeitete in einer Kinderklinik und bildete sich zum Kinderarzt weiter. Als Buchautor machte er auf das Elend der Straßenkinder aufmerksam und wurde hiermit berühmt. Ärztliche Honorare von Wohlhabenden, die ihn meist nur wegen seiner Berühmtheit sprechen wollten, verwendete er für die Unterstützung der Straßenkinder.

Seit 1909 war Korczak Mitglied des Vereins „Hilfe für Waisen“. Der bot ihm 1912 die Stelle des Leiters eines neu erbauten viergeschossigen Heims für 100 jüdische Sozialwaisen im Alter von sieben bis fünfzehn Jahren an. Er sagte sofort zu und zusammen mit seiner Kollegin Stefania Wilczynska führte er dieses spendenfinanzierte Waisenhaus „Dom Sierot“ ohne Bezahlung, nur für Kost und Logis, bis zuletzt. Korczak war nun Waisenhaus-Leiter, Arzt der Waisenkinder – und deren Friseur. Außerdem betätigte er sich als Hochschullehrer, Dozent für Erzieher*innen, Autor und Sprecher von Radiosendungen („Kleine Plaudereien des alten Doktors“), Verfasser pädagogischer Schriften und Kinderbücher. „Wie und wann Korczak ein solches Arbeitspensum absolvieren konnte, bleibt ein Rätsel.“ (M. Kirchner)

Im „Dom Sierot“ entwickelte und förderte Korczak ein System demokratischen Zusammenlebens, das die Kinder aktiv einbezog. „Demokratie als Teilnahme, Pluralismus, Kooperation bedarf der kontinuierlichen praktischen Einübung und Erfahrung durch Lern- und Arbeitsgemeinschaft.“ (M. Kirchner). In dieser Kinder-Republik war jedes Kind zugleich „Hausmeister, Mitarbeiter und mitverantwortlich“ und vielfach auch „Experte“. Dafür gab es verschiedene Institutionen:

Im Parlament beschlossen die Kinder Regeln für ein gutes, gerechtes und fröhliches Zusammenleben. Deshalb wurden für das Haus auch Feiertage beschlossen, wie etwa der „Es lohnt nicht, sich hinzulegen“-Tag zur Sommersonnenwende am 22. Juni.

Vor einem Gericht mussten sich Kinder und Erwachsene, auch Korczak selbst, für Verfehlungen verantworten. 109 Paragraphen (davon 99 verstehend und verzeihend) stand das Motto voran: „Das Gericht muss darauf bedacht sein, dass es keine Unglücklichen und Verärgerten gibt.“

Für Mitteilungen von und für Kinder gab es eine Anschlage-Tafel und einen Briefkasten.

Aber es gab auch eine straffe Organisation mit Übernahme von Pflichten für das Wohlergehen aller, wie die Erledigung häuslicher Arbeiten. Um ein neu aufgenommenes Kind kümmerte sich ein älteres. Als Lob verteilte Korczak Postkarten mit selbstgemalten Blumen.

In dieser Zeit formulierte er auch Grundrechte für „die Nation der Kleinen“, die als Grundlage der heutigen Kinderrechte gelten. Dazu gehörte: „Kinder haben ein Recht auf Achtung.“

Die Naturverbundenheit konnte auch gefördert werden: Außerhalb der Stadt wurde ein Haus „Kleine Rose“ für Sommerferienlager betrieben, mit einem landwirtschaftlichen Gelände, in dem die Kinder Garten- und Landarbeiten lernten.

Eine Hauszeitung „Wochenblatt“ von den Kindern, ihren Ideen, Sorgen und Wünschen, erschien ab 1913. Mit diesem Konzept wurde ab 1926 eine „Kleine Rundschau“ im mittlerweile souveränen Polen veröffentlicht und erreichte große Resonanz unter Kindern.

Bei ihrer Entlassung aus dem Waisenhaus pflegte Korczak den Kindern zu sagen: „Eines geben wir euch mit – die Sehnsucht nach einem besseren Leben, das es noch nicht gibt, das aber einmal kommen wird, wenn ihr ein Leben der Wahrheit und Gerechtigkeit geführt habt.“ Manche Kinder ließen sich danach im Haus als Erzieher*in (Burse) ausbilden. Auf dem Dach wehte eine grüne Fahne, denn „Kinder lieben das Grüne, den Wald, die Felder, die Wiesen.“ Die nationale und internationale Bekanntheit des Hauses und seiner Person war Korczak nicht wichtig; wichtig war ihm, dem Freund und Beschützer der Kinder, deren tägliches Wohlergehen.

Der Überfall des Deutschen Reiches auf Polen 1939 veränderte die Situation dramatisch. 1940 wurde Warschaus jüdische Gemeinde, die damals größte Europas, durch die Deutschen in das Warschauer Ghetto gepfercht. Ein Jahr später lebten dort 450.000 Menschen auf 2,2 Prozent (3,1 Quadratkilometer) der Fläche, die die Stadt Bonn heute hat. Korczak, die Mitarbeiter*innen und mittlerweile 200 Kinder kamen nach zwei Zwangsumzügen 1941 in einem Haus unter, in dem es ein Bad für alle gab. Im Ghetto hungerten die Menschen (die Deutschen legten die Tagesration auf 184 Kalorien pro Kopf fest: etwa zwei Scheiben Brot). Krankheiten brachen aus, Leichen lagen auf den Bürgersteigen. Wer beim Schmuggeln erwischt wurde, wurde sofort erschossen, auch Kinder. Korczak, jetzt Mitte 60, verbrachte viel Zeit damit, Lebensmittel für das Haus zu erbitten.

Er wurde für einen Monat verhaftet, da er sich partout weigerte, eine Davidstern-Armbinde zu tragen. Nichts davon blieb den Kindern verborgen. Und doch wird im Haus den erschwerten Überlebens-Bedingungen getrotzt, werden die Alltagsstruktur und das Selbstverwaltungs-System aufrechterhalten. Im Ghetto träumte Korczak: „Ich habe auf der Terrasse eines flachen Daches ein kleines Zimmer mit durchsichtigen Wänden für mich, damit ich auch nicht einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang versäume, Damit ich in der Nacht, wenn ich schreibe, wieder und wieder zu den Sternen hinaufsehen kann“.

Korczak besorgte noch im Sommer 1942 Geranien- und Petuniensetzlinge, damit die Kinder in der Beschäftigung mit Pflanzen für Momente ihre Ängste vergessen konnten. Im Juni 1942 fand eine Fahnenzeremonie statt; die Kinder gelobten „Liebe für die Menschen, das Recht, die Wahrheit“. Im Juli 1942 führen sie im Haus ein von den Deutschen verbotenes Theaterstück auf. Doch Anfang August 1942 erfolgte im Rahmen der „Umsiedlung nach dem Osten“ auch die Räumung des Waisenhauses. Korczak wusste, dass dieser Weg nicht in ein „Durchgangslager“, sondern in den Tod führte, doch ein Angebot, sein eigenes Leben retten zu können, lehnte er vehement ab. Er bestand wie Stefania Wilczynska und weitere Betreuer*innen darauf, in dem Viehwaggon mit den Kindern nach Treblinka gebracht zu werden. „Sie würden ‚aufs Land fahren, ein Grund zur Freude“, erklärte er den Waisenkindern, so Wladyslaw Szpilman in seinen Memoiren (die als „Der Pianist“ verfilmt wurden). Sie sollen in geordneten Reihen mit der grünen Fahne voran zum Güterbahnhof gegangen sein und gesungen haben: „Auch wenn uns der Sturm umweht, lasst uns den Kopf hochhalten.“ Szpilmann geht davon aus, dass Korczak sogar in der Gaskammer in Treblinka den Kindern, beim Übergang vom Leben in den Tod, mit letzter Kraft beruhigend zugeflüstert hat:

„ Nichts, das ist nichts, Kinder“.

Auf dem Gelände des Vernichtungslagers Treblinka trägt einer von tausenden Gedenksteinen die Inschrift: „Janusz Korczak und seine Kinder.“ Seit 2020 wird dort ein „Korczak-Wald“ angelegt. Das Gebäude von „Dom Sierot“ wird als Korczak-Forschungsinstitut genutzt, ein Denkmal für ihn und die Kinder steht vor dem Eingang.

Janusz Korczak ist 1972 posthum der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen worden. Damals befand sich die Welt in einem ähnlichen Zustand voller Krisen, Kriegen, Katastrophen, mit: Vietnam-Krieg, Kalter Krieg, RAF-Terrorismus, Attentat bei den Olympischen Spielen, Watergate-Affäre, Vertrauensfrage des Bundeskanzlers, Neuwahlen zum Deutschen Bundestag sowie der Veröffentlichung des Berichts „Grenzen des Wachstums“. Die Friedenspreis-Redner fanden damals Worte, die unverändert in die heutige Zeit passen:

Bundespräsident Gustav Heinemann: Die Jugend empfinde die Vergangenheit mit ihren Kriegen und Ungerechtigkeiten als unbegreifbaren Fehlschlag. „Nur wenn eine breite Mehrheit in unserem Land verantwortungsbewusst auf die Zukunft hinlebt, leisten wir unseren Beitrag für die Gewinnung der Zukunft der Menschheit, statt an der Zukunft zu scheitern.“

Laudator Hartmut von Hentig: Korczak lehre Menschen, zusammenzuleben, das heißt „auf Grund von Selbsterkenntnis Selbstdisziplin zu üben, auf Grund von sozialer Erfahrung Regeln zu beachten, mit Hilfe von verstandenen Verfahren Verständigung zu suchen“. Wenn Kinder derart befähigt sind, Achtung, Recht, Verhandlung, Neugier, Mitbestimmung als Problemlösungs-Mittel anzuwenden, werden sie später „sich nicht unterwerfen oder andere zu unterwerfen suchen.“

Mit „Ein Kind hat das Recht zu wollen, zu mahnen, zu fordern – es hat das Recht zu wachsen und zu reifen und, wenn es reif geworden ist, Früchte zu bringen.“ umschrieb Korczak die Kinderrechte.

Das Leid der Welt, das durch die Willkür und Respektlosigkeit des Menschen verursacht wird, kann man nur sehr schwer einem Kind erklären. Ihm aber Güte für jedes Geschöpf und Milde auf seinen Lebensweg mitzugeben, kann über den weiteren Lauf der Welt entscheiden. In der Reformpädagogik Janusz Korzaks finden sich genug Werkzeuge für Wege aus einer konfliktbetonten, machtsüchtigen, ungerechten, autoritären Welt, hin zu einem friedlichen Zusammenleben in Respekt, Toleranz und Gerechtigkeit.

„Den Erwachsenen hat Korczak die Veränderung der Welt zugemutet, den Kindern hat er sie zugetraut.“ (aus der Begründung der Friedenspreis-Jury)

Die Förderschule „Janusz Korczak“ in Halle/Saale betreibt einen „Korczakladen“. Die Schüler*innen stellen Produkte für den Alltag her, ohne unnötige Zusätze oder Verpackung, bewerben und verkaufen sie zum Beispiel ein „Festes Spüli“. Damit setzt sich die Schule für nachhaltige Ziele wie saubere Umwelt, nachhaltigen Konsum und weniger Ungleichheit ein. Sie wurde von der „Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz Sachsen-Anhalt“ mit dem Umweltpreis 2024 ausgezeichnet.

„Jeder von uns muss sich entscheiden, was für ein Mensch er sein will.“ (Jimmy Carter, US-Präsident 1976-79)

Mehr von Esther & Andreas Reinecke-Lison

Es folgt eine Anzeige unserer Unterstützer*innen/in eigener Sache.

Werbung in der Bonner Umweltzeitung? Unsere Mediadaten

0 Kommentare