Versprochen ist versprochen?

Es sind die stillen Orte, die lauten Wandel verkünden. Ein Blick auf zwei städtische Projekte die exemplarisch für die Handlungslogiken kommunaler Politik auch über Bonn hinaus stehen: Die Umgestaltungen der Adenauerallee und des Bonner Stiftsplatzes.

Scott Schultz

Als die Bonnerinnen und Bonner im Herbst 2020 ihre Stimme abgaben, war die Stadt im Wandel, politisch wie strukturell. Heute, fast fünf Jahre später, lassen sich erste Rückschlüsse über das Erbe des Viererbündnisses (Die Grünen / SPD / Die Linke / VOLT) ziehen.

Weniger Auto, mehr Grün

So ist aus einigen Projekten der Stadt inzwischen sichtbare Realität geworden. In diesem Artikel werden zwei solcher Unterfangen in den Blick genommen: zum einen die Schaffung von Radwegen auf der Adenauerallee (B9) und zum anderen die Umgestaltung des Bonner Stiftsplatzes in eine Grünfläche. Diese beiden Projekte stehen exemplarisch für die Herausforderungen und Chancen der kommunalen Gestaltung. So soll der neugestaltete Stiftsplatz von einer grauen Verkehrsinsel zu einem grünen urbanen Treffpunkt werden. Die Zukunft der Adenauerallee hingegen wird stark diskutiert, da dort nun mehr Platz für den Radverkehr entsteht, aber weniger für Autos bleibt. Letztlich zeigen beide Vorhaben, dass Kommunalpolitik wirkt – jedoch tut sie dies selten ohne Reibung.

Unterschiedliche Blickpunkte

Um diese beiden Projekte aus unterschiedlichen Blickpunkten zu betrachten, wurden Bürger*Innen, Mitglieder*Innen von Vereinen wie auch ein Studierender der Universität Bonn befragt, der sich in seiner Abschlussarbeit mit dem Thema der Verkehrswende auseinandersetzt. Eine Reihe von zivilgesellschaftlichen Vereinen erarbeitete unter dem Namen „Bündnis Bonn wählt nachhaltig“ zwölf Wahlprüfsteine, besonders relevant für diese Recherche waren die Punkte: (1.) Klimaneutralität, (3.) Stadt- und Verkehrsplanung, (10.) Natur- und Umweltschutz sowie (12.) Bürgerbeteiligung. Die beteiligten Vereine wurden um eine Stellungnahme gebeten und es gab einige Rückmeldung bezüglich der Umsetzung dieser Vorstellungen. Während innerhalb der Legislaturperiode bereits ein abgetrennter Radweg auf der Adenauerallee getestet wurde, wird die Umgestaltung des Bonner Stiftsplatzes laut Webseite der Stadt gegen Ende diesen Jahres beginnen. Mit dem Umbau soll der Platz barrierefrei werden und gleichzeitig das (Stadt-)Klima verbessern. Die Schaffung der Radspuren soll die Mobilität umweltfreundlicher werden lassen und dafür sorgen, dass der vorhandene Verkehrsraum in der Stadt gerecht zwischen allen Verkehrsmitteln aufgeteilt wird. So beschloss der Rat der Stadt Bonn am 29. August 2024 einen Kompromiss zur Neuaufteilung der Adenauerallee, welcher die Bedürfnisse der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden berücksichtigen soll. Denn der zuvor durchgeführte 3-monatige Verkehrsversuch der Stadt soll aus Sicht der Stadtverwaltung gezeigt haben, dass der Autoverkehr auf jeweils einer Spur abfließen kann.

Beispiel Adenauerallee

Adenauerallee im Umbau, inkl. Probebetrieb

Fotos : Ralf Wolff

Diese Projekte signalisieren das kommunalpolitische Interesse am gesellschaftlichen Transformationsprozess. Gleichzeitig zeigen sich an einigen Stellen auch die realpolitischen Probleme eben dieser Umsetzung. Insbesondere die Adenauerallee erweist sich nicht nur aufgrund ihrer emotionalen Bedeutsamkeit für viele Bonner*innen als kontroverses Thema. Die Umgestaltung hin zum radfreundlichen Verkehr verdeutlicht diese Kontroverse. Zwar gab es zum Anbeginn der Maßnahmen durchaus positiven Zuspruch für dieses Projekt, allerdings gab es nach ersten konkreten Umsetzung bereits vermehrt Kritik, wie einige Beiträge unter der Webseite www.bonnmachtmit.de augenscheinlich belegen. Fraglich bleibt inwiefern Partikularinteressen von Bürger*innen und eine unzureichende Kommunikationsstrategie seitens der Stadt, eine höhere Gefahr für Polarisierung im Internet oder andere Faktoren für dieses im Portal abgebildete Meinungsbild verantwortlich zu machen sind.

Der für diesen Artikel durchgeführte Abgleich der Meinungen bei einer Bürger*innenbefragung am Bonner Münsterplatz deckte sich nur teilweise mit den Kommentaren im Netz. Denn viele Einwohner*innen Bonns befürworten den Wegfall zweier Autospuren zu Gunsten der Schaffung des Radwegs an der B9.

Beispiel Stiftsplatz

Der geplante Umbau des Bonner Stiftsplatzes wird fast einstimmig als positiv wahrgenommen, nichtsdestotrotz könnte potentiell auch hier die Umsetzung der Pläne noch zu einem negativeren Meinungsbild führen. So könnte zwar von Seiten einiger Anwohnenden oder Gewerbetreibenden der Wegfall von Parkmöglichkeiten befürchtet werden, allerdings kann sie auch eine Förderung der nachhaltiger Mobilität nach sich ziehen und somit eine zukunftsfähige Aufwertung des Stiftsplatzes bedeuten. Denn die Schaffung von Grünflächen in der Innenstadt kann einen Beitrag zur Verbesserung des städtischen Mikroklimas leisten, indem sie die Luftqualität verbessern und Lebensraum für Vögel wie auch Insekten bieten. Es bleibt somit aus Sicht der Stadt und Freund*innen eines klimafreundlichen Umbaus der Stadt zu hoffen, dass solch negativen Sichtweisen auf dieses Projekt ausbleiben.

Denn so haben bereits andere Pläne bewiesen, dass die Umsetzung der Verkehrswende oftmals zu Problemen führen kann, obwohl ein Großteil der Bevölkerung eben diese befürwortet, wie zum Beispiel mit der Schaffung der Radwege auf der Adenauerallee.

Resümee

So kann resümiert werden, dass Projekte mit dem Ziel des klimagerechten Umbaus durchaus kontrovers wahrgenommen werden und zu großen kommunalpolitischen Reibungspunkten führen können. Oftmals erscheinen jedoch Partikularinteressen wie der Wegfall von Parkplätzen, einer Verlängerung der individuellen Pendlerstrecke oder andere Beweggründe ausschlaggebend für die Ablehnung gegenüber ebensolchen Projekten.

Zur Realität der Verkehrswende gehört aber auch, dass manche Elemente des Individualverkehrs sich perspektivisch ändern werden müssen und es für den Einzelnen zumindest vorübergehend oder mittelfristig zu Unannehmlichkeiten kommen kann und/oder künftig kommen wird.

Für einen nachhaltige Stadtentwicklung ist der Dialog und die Beteiligung von Anwohnenden allerdings mitentscheidend, denn klar bleibt, dass eine lebenswerte Stadt am besten gemeinsam entsteht.

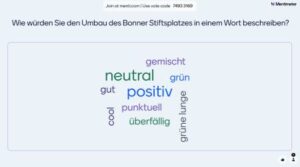

Collagen‘ erstellt mit Mentimeter, Scott Schultz

Collagen‘ erstellt mit Mentimeter, Scott Schultz

Erwähnenswert ist hier das geographische Konzept des Push- und Pull-Effekts bei der Realisierung eines politischen Projekts. Einerseits wirken Pull-Effekte, wie in diesem Fall die Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs, die Verkehrsteilnehmende dazu bewegen auf das Fahrrad umzusteigen. Andererseits wirken zeitgleich Push-Effekte durch den Umbau, in diesem Beispiel weg vom Autoverkehr, durch die Verringerung der Attraktivität des motorisierten Individualverkehrs. Denn durch das Wegfallen zweier Autospuren wird die Nutzung des motorisierten Verkehrs augenscheinlich unattraktiver, wie den Kommentaren auf der Seite der Stadt zu entnehmen ist. Hier zeigen sich die beide Seiten der Medaille, die bei der Umsetzung eines solchen verkehrspolitischen Projekts zu Tage treten.

Bei dem Beispiel der Adenauerallee muss angemerkt werden, dass der immer wieder stockende Verkehr durch das Wegfallen jeweils einer Spur zu der Illusion eines doppelt so langen Staus führt. Die Überprüfung inwiefern diese Diagnose wirklich zutrifft soll nicht Ziel dieses Artikels sein, vielmehr soll aufgezeigt werden, dass die Verkehrswende irgendwo beginnen muss, auch wenn es potentiell zu Unannehmlichkeiten kommen kann.

Etwas weniger kontrovers als die Schaffung von Radwegen anstelle von Straßenspuren scheint die angestrebte Umgestaltung von Parkflächen zu sein. Zumindest scheinen diese Pläne am Bonner Stiftsplatz von einem Großteil der Bonner*innen befürwortet zu werden. Die Ergebnisse unserer Umfrage deuten es zumindest an. Wie auch bei den Umbaumaßnahmen an der B9 wurden die Befragten an dieser Stelle gebeten die Umgestaltung in einem Wort zu beschreiben. Die Ergebnisse zeigen ein überwiegend positives Bild.

Bonn wählt Nachhaltig

Sieben Verbände, die in Bonn und der Region schon lange ehrenamtlich für einen nachhaltigen Wandel in der Umwelt- und Klimapolitik arbeiten, hatten sich 2020, im Jahr der letzten Kommunalwahlen NRW, zum ‚Bündnis Bonn wählt nachhaltig‘ zusammengeschlossen. Sie wollen mehr Transparenz in die Wahlkämpfe bringen.

Im Vorfeld der Wahlen formulierten sie „Wahlprüfsteine“, mit denen sie die Einstellungen und Strategien der Bonner Kandidierenden und ihrer Parteien zu Arten-und Naturschutz, Landschafts- und Klimaschutz sowie zur Verkehrswende erkundeten.

Alle Antworten veröffentlichten sie rechtzeitig vor dem jeweiligen Wahltag auf der Internetseite:

bonn-waehlt-nachhatig.de.

Dies war ein Angebot an die Wählerinnen und Wähler, um auf dieser Informationsgrundlage bzw. mit diesen Wahlversprechen zu einer Wahlentscheidung zu kommen.

Nach den Wahlen konnten die Wahlsprechen mit den Inhalten der Koalitionsverträge verglichen werden. Das Bündnis tat dies für den Bonner Koalititonsvertrag 2020 – 2025. Nebenstehendes Artikelprojekt (Seiten 2 und 3) des Pflichtpraktikums von Scott Schultz macht deutlich, dass der politische Auftrag der Koalition an die Verwaltung schwierig umzusetzen ist.

Kommunahlwahlen NRW 2025

Am 14. September finden nach der fünf-jährigen Wahlperiode (Legislatur) die Kommunalwahlen statt. Die Wahlplakate hängen schon. An welchem Thema kommen Sie zu Ihrer Wahlentscheidung? Auf den Seiten 2 bis 6 und 7 erhalten Sie Eindrücke, in welchen Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung Ihre Stimme wirken kann. Wir wüschen Ihnen eine umfassende und für Sie zufriedenstellende Wahlentscheidung.

Es folgt eine Anzeige unserer Unterstützer*innen/in eigener Sache.

Sie möchten in der Bonner Umweltzeitung werben? Unsere Mediadaten

0 Kommentare